Cyclone Gezani à Madagascar : Médecins du Monde se mobilise pour venir en aide à la population et lance un appel à la solidarité

Articles

Découvrir

Filtrer

Articles

12.02.2026

Loi Duplomb : paysans et citoyens déterminés à poursuivre la mobilisation

Malgré une pétition citoyenne ayant recueilli plus de 2,1 millions de signatures contre la loi Duplomb, le débat organisé à l’Assemblée nationale n’a pas apporté de réponses à la hauteur de la mobilisation. Mercredi 11 février, 1500 citoyennes et citoyens, paysannes et paysans, scientifiques, professionnels de santé, collectifs de victimes de l’agrochimie et organisations de la société civile se sont rassemblés à Paris pour dénoncer les reculs environnementaux et sanitaires portés par les politiques agricoles actuelles. Comme dans les 36 villes mobilisées ce week-end partout en France, ils rappellent leur opposition ferme à la loi Duplomb et à toute tentative de “Duplomb 2” qui ne répondent en rien aux difficultés du monde agricole et menacent gravement la santé publique et l’environnement.

10

Mars.

Agenda

Ciné débat à l'occasion des 80 ans de la Sécurité sociale à Lyon

9

Mars.

Agenda

Ciné débat à l'occasion des 80 ans de la Sécurité sociale à Grenoble

26

Mars.

Agenda

Soirée de présentation et d'échanges autour du livre Big Bad Pharma, ça suffit !

9

Avril.

Agenda

11ème édition de la Journée Scientifique de la Santé Humanitaire et Solidaire

Brèves

17.12.2025

Lancée en 1989 par une équipe de Médecins du Monde au Cambodge, l’Opération Sourire a permis pendant plus de trois décennies de soigner des patients atteints de malformations congénitales ou d’anomalies acquises. Dans une vingtaine de pays, en Afrique et en Asie, plus de 20 000 personnes, en majorité des enfants souvent stigmatisés, ont pu bénéficier d’opérations chirurgicales gratuites et d’un accompagnement psychologique adapté. En 2026, Médecins du Monde va progressivement transmettre la coordination du projet à d’autres associations : la Chaîne de l’Espoir à Madagascar et Sauver la Face au Cambodge. Des passages de relais adaptés à chaque situation qui permettront de poursuivre ces actions réparatrices indispensables.

11

Déc.

Agenda

Rencontre-débat : Big bad pharma ça suffit !

16

Déc.

Agenda

Table ronde - L’aide en danger : après le choc de 2025, les conséquences et la riposte

20

Nov.

Agenda

Rencontre Débat autour de l’ouvrage de Bertrand Brequeville : Contre-histoire de l'humanitaire

Brèves

03.10.2025

Face au problème majeur des violences basées sur le genre au Burkina Faso – plus de 5000 cas enregistrés en 2024 selon l'OHCHR - Médecins du Monde déploie plusieurs programmes pour promouvoir une sexualité sans risques. Depuis 2021, l’association mène à Ouagadougou le projet « RESPECT », qui offre aux adolescents et aux jeunes adultes des espaces pour parler librement de contraception, de dépistage ou encore de consentement. Pour compléter les actions de sensibilisation et de prévention, l’équipe mène un plaidoyer afin de faire évoluer les politiques en matière de santé sexuelle et reproductive. Elle propose également des formations destinées aux institutions de santé pour mieux prendre en charge les personnes qui ont subi des violences sexuelles.

Brèves

03.10.2025

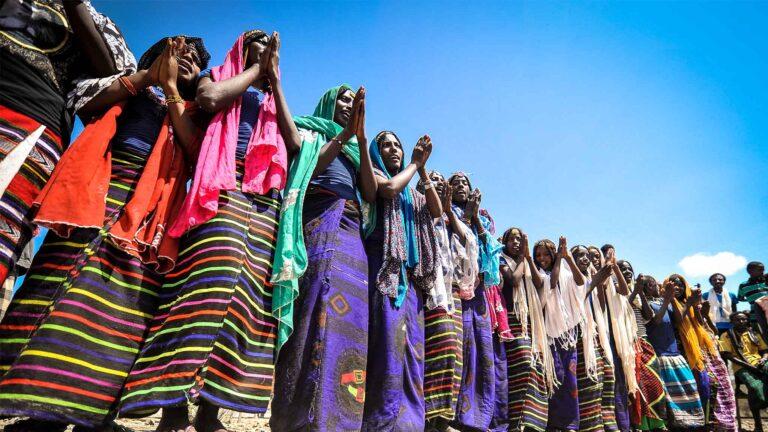

Deuxième pays le plus peuplé du continent africain, l’Éthiopie subit depuis des décennies les catastrophes naturelles, les crises économiques et les affrontements armés.

Brèves

01.09.2025

Le séisme qui a frappé le Myanmar le 28 mars a touché plus de 17 millions de personnes et détruit des milliers de bâtiments, assombrissant le contexte déjà tendu de la guerre civile. Déployée à Mandalay dès les premiers jours de la catastrophe, l’équipe de Médecins du Monde a lancé des activités mobiles pour intervenir dans les quartiers les plus touchés et les villages isolés, tout en soutenant les structures de santé par la fourniture de matériel d’urgence.

Découvrez les reportages

Médecins du Monde

Ils parlent de Médecins du Monde

-

Conditions de vie des migrants dans le Nord : six associations obtiennent en partie gain de cause devant la justice

05.12.2025DécouvrirMigration -

Guyane: une université populaire veut résoudre l’accès inégal aux droits et aux soins

30.11.2025DécouvrirAccès aux soins -

Journal d’une Gazaouie : «La force, ce n’est pas seulement survivre au danger, c’est continuer de soigner, d’apporter de l’espoir»

29.11.2025DécouvrirUrgences et crises