Je fais un don mensuel

Je fais un don mensuel

Je fais un don mensuel

Je fais un don mensuel

Je fais un don mensuel

Je fais un don mensuel

Je fais un don mensuel

Je fais un don mensuel

Je fais un don mensuel

Je fais un don mensuel

Je fais un don mensuel

Je fais un don mensuel

Je fais un don mensuel

Je fais un don mensuel

Je fais un don mensuel

Je fais un don mensuel

Je fais un don mensuel

Je fais un don mensuel

Je fais un don mensuel

Je fais un don mensuel

Je fais un don mensuel

Lettre ouverte : l’impact des pesticides n'est plus à prouver

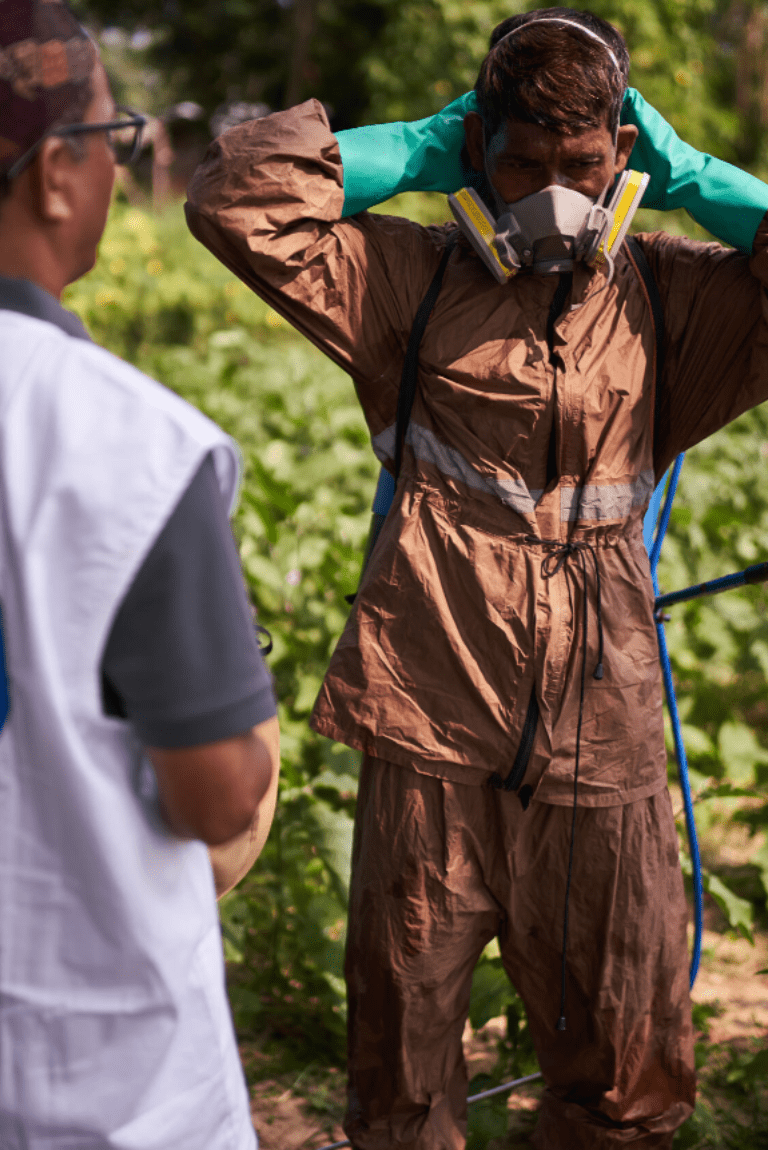

Dans le cadre du débat parlementaire autour du projet de loi du sénateur L. Duplomb, médecins et scientifiques adressent une lettre ouverte à Mesdames et Messieurs les ministres de la Santé, de l'Agriculture, du Travail et de l'Environnement, ministres de tutelle de l'ANSES. Cette proposition de loi sera soumise au vote de l'Assemblée nationale à la fin du mois de mai.

Mesdames et Messieurs les Ministres,

L’impact des pesticides sur le vivant n’est plus à démontrer

Deux expertises collectives, celle de l’INSERM en 2021 et celle de l’INRAE en 2022 ont permis d’établir des faits scientifiques incontestables : la contamination par les pesticides de tous les milieux et du biote qui y vit est généralisée et tous les niveaux d’organisation biologique sont impactés (expertise complémentaire INRAE-IFREMER). La liste des pathologies en lien avec l’exposition professionnelle aux pesticides ne cesse de s’allonger, tout comme celle des pathologies impactant la population générale, en particulier par la contamination lors de fenêtres de vulnérabilité comme la grossesse.

Comment cette situation alarmante peut-elle perdurer alors que la mise sur le marché des pesticides est régie par le règlement européen 1107/2009 ? Celui-ci prévoit que, conformément à des lignes directrices établies au niveau international, les industriels doivent fournir les données toxicologiques à partir desquelles les agences – l’EFSA pour ce qui est des substances actives, l’ANSES en France pour ce qui est des formulations complètes – produisent leurs avis.

Nous pensons que certains dysfonctionnements flagrants ne sont pas pris en compte :

- les agences sont dépendantes des données fournies par les industriels sans pouvoir réaliser de contre-expertise ;

- les lignes directrices évoquées plus haut n’explorent pas tous les risques potentiels des pesticides comme on le voit chaque fois que la recherche universitaire entre en dissonance avec ces avis réglementaires (par exemple pour les perturbateurs endocriniens) ;

- la littérature scientifique internationale, indépendante et évaluée par des pairs, que le règlement européen a prévu de prendre en compte pour pallier ces écueils, est trop souvent marginalisée dans les dossiers d’autorisation de mise sur le marché (AMM) ;

- l’évaluation de la toxicité chronique des formulations commerciales et de leur potentialisation par effet cocktail n’est pas réalisée. Ce sont pourtant ces formulations qui sont épandues dans l’environnement, et non les substances actives seules dont les dangers sont évalués isolément.

Ce sont là des problèmes majeurs sur lesquels nous attendons une parole forte des responsables politiques afin de redonner à l’expertise réglementaire les moyens d’exercer le mandat qui lui a été confié. Lorsque la réglementation est insuffisante ou n’est pas respectée, c’est au détriment de la santé des écosystèmes, des agriculteurs et de la population en général, avec en outre des coûts majeurs pour le système de santé.

Le rôle de l’ANSES dans cette expertise est décisif car sa mission officielle est bien de délivrer et retirer les AMM des médicaments vétérinaires, des pesticides, des matières fertilisantes et des biocides en France. Pour ce faire, elle doit avoir les moyens d’évaluer leur efficacité, les dangers et les risques qu’ils représentent pour la santé humaine et la biodiversité.

Nous refusons la mise sous tutelle de la science

Au contraire, nous assistons avec la proposition de loi Duplomb et le projet de décret qui lui est assorti, à une remise en cause de la place de l’expertise scientifique dans le processus d’AMM à travers un affaiblissement du rôle de l’ANSES. Depuis 2015, ce n’est plus au ministère de l’agriculture mais à l’agence qu’il revient de piloter ce processus dans un cadre scientifique et déontologique contraint.

Or la création annoncée d’un « conseil d’orientation pour la protection des cultures » qui aviserait le ministre chargé de l’agriculture des usages qu’il considère prioritaires, c’est à dire ceux pour lesquels il estimerait que les alternatives sont inexistantes ou insuffisantes serait un recul pour la santé publique. Les priorisations faites par ce conseil composé d’industriels et de syndicats agricoles s’imposeraient à la direction de l’agence au mépris des exigences sanitaires. Le cadre déontologique ainsi corrompu, les règles de transparence et d’indépendance vis à vis des intérêts privés le seraient tout autant.

Par ailleurs, la ré-autorisation de certains néonicotinoïdes, ces insecticides “tueurs d’abeilles” interdits en France depuis 2016, ainsi que des substances ayant un mode d’action similaire inquiète aussi bien le monde de la santé que celui des apiculteurs. Le retrait de l’autorisation s’est fondé, à l’époque, sur des avis scientifiques, notamment de la Task Force on Systemic Pesticides qui a passé en revue plus de 1000 articles scientifiques pointant les effets dévastateurs de ces pesticides sur la santé humaine et l’environnement.

La proposition de loi Duplomb envisage ainsi de « réautoriser aux agriculteurs français l’accès à trois molécules néonicotinoïdes : l’acétamipride et deux autres matières actives, la flupyradifurone (¹) et le sulfoxaflor, déjà autorisées et utilisées partout ailleurs en Europe ». Or l’EFSA et l’Anses alertent, notamment, sur leur dangerosité pour l’entomofaune pollinisatrice (²) (³). Des points sur lesquels la littérature scientifique ne cesse de s’accumuler (⁴).

Cet exemple nous permet de rappeler l’importance du principe de précaution (qui figure dans le préambule de la Constitution via la Charte de l’environnement). C’est ce principe qui en 2016 avait permis d’écarter cette famille d’insecticides, en raison du niveau de preuve scientifique élevé de leur toxicité sur les pollinisateurs. Doit-on rappeler que les données convergent pour affirmer que 70 % de la biomasse des insectes a disparu en une trentaine d’années ? Les agriculteurs doivent bénéficier d’un soutien financier pour changer leurs pratiques dans le sens de l’agroécologie. Reporter ces mesures ne rendra la transition que plus douloureuse.

La proposition de loi Duplomb aggraverait la situation

Cette proposition de loi contient de nombreuses mesures qui vont renforcer la dépendance des agriculteurs aux pesticides chimiques de synthèse, sans pour autant répondre à leur demande de rémunération juste. Or cette dépendance pose déjà d’énormes problèmes de santé humaine et de dégradation de l’environnement.

Agriculteurs, riverains, citoyens ne veulent plus servir de cobayes à l’évaluation de l’effet cocktail de toutes ces substances disséminées dans l’environnement, et que l’on retrouve dans l’eau du robinet, les eaux minérales, et nos aliments.

Cet effet cocktail doit être sérieusement quantifié en constituant une base de données précises sur les produits utilisés à la parcelle – dose et temporalité – afin de permettre à la recherche de percevoir les signaux faibles qui préludent aux catastrophes sanitaires en croisant ces données avec celles de santé.

Le 28 février 2025, la Cour administrative d’appel de Marseille a annulé les AMM des insecticides néonicotinoïdes Closer et Transform de la multinationale Corteva Agrisciences. Cette décision, obtenue par l’UNAF, Générations Futures et Agir pour l’Environnement remet en cause la méthodologie d’évaluation de l’ANSES, jugée non conforme aux exigences européennes. La cour a statué que « le ministre chargé de l’agriculture ne peut autoriser la mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique … qu’après que l’instruction de la demande d’autorisation a établi l’innocuité, l’efficacité et la sélectivité du produit. L’interaction entre la substance active, les phytoprotecteurs, les synergistes et les coformulants doit être également prise en compte lors de l’évaluation des produits phytopharmaceutiques ».

Mesdames, messieurs les ministres,

Nous nous opposons à la création d’un Conseil d’orientation agricole qui dessaisirait l’ANSES d’une partie du contrôle scientifique et de la responsabilité assortie. Qui alors, endosserait la responsabilité pénale en cas d’accident sanitaire ou environnemental ? Vous ?

Nous attendons des réponses aux questions suivantes :

- allez-vous enfin garantir une véritable médecine préventive ainsi qu’un suivi effectif en santé au travail pour l’ensemble des travailleurs agricoles y compris les travailleurs précaires ?

- quand rendrez-vous automatique la communication en temps réel des produits épandus à la parcelle vers une base de données accessible aux chercheurs ?

- comment allez-vous faire respecter la nécessaire prise en compte des études réalisées par les équipes universitaires indépendantes en complément des tests d’évaluation réglementaire des industriels ?

- quand la France exigera-t-elle que l’étude de la toxicité chronique des formulations complètes de chaque produit et de leur effet cocktail soit systématiquement réalisée avant autorisation de mise sur le marché, comme le prévoit le règlement 1107/2009 ?

[¹] La structure de la flupyradifurone est proche de celle de l’imidaclopride (N- nitroguanidine) avec lequel il partage également un métabolite commun (6-chloro-nicotine).

[²] EFSA, 2024. Statement on the toxicological properties and maximum residue levels of acetamiprid and its metabolites. EFSA Journal. DOI: 10.2903/j.efsa.2024.8759

[³] http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2022.7031/full

[⁴] Pour quelques travaux récents, voir : Azpiazu, C., Bosch, J., Bortolotti, L. et al., 2021. Toxicity of the insecticide sulfoxaflor alone and in combination with the fungicide fluxapyroxad in three bee species. Sci Rep 11, 6821 ; Catania et al., 2024. Insecticidesused for controlling cotton mealybug pose a threat to non-target bumble bees, Chemosphere, Volume 368, 143742; Kline et al., 2025. Toxicity responses of different bee species to flupyradifurone and sulfoxaflor insecticides reveal species and sex-based variations, Science of The Total Environment, Volume 964, 178264.

Premiers signataires

- Pr. ANNESI-MAESANO Isabella, Dr1 INSERM, épidémiologiste

- BONMATIN Jean-Marc, Chercheur CNRS

- BORTOLI Sylvie, Chercheuse en toxicologie

- CHATEAURAYNAUD Francis, Sociologue, directeur d'études à l'EHESS

- COUMOUL Xavier, Professeur des universités - Toxicologie et Biochimie - Directeur Unité Inserm HealthFex

- CORTY Jean-François, Président de Médecins du Monde

- Dr. COSTA Brigitte, Oncologue médical

- DI CRISTOFARO Julie, Docteur, Chercheur

- Dr. FELTZ Alexandre, Adjoint à la santé de Strasbourg

- GRAU Daniel, Docteur en Mathématiques Appliquées

- HUC Laurence, Directrice de recherche INRAE

- LAIRON Denis, Directeur de recherche émérite Inserm, C2VN, Marseille

- MARANO Francelyne, Professeure émérite université Paris Cité

- NONY Sylvie, Historienne des Sciences, Vice-Présidente d’Alerte Pesticides Haute-Gironde

- PERINAUD Pierre-Michel, Médecin généraliste, Président d'Alerte des médecins sur les pesticides

- PRETE Giovanni, Enseignant-chercheur

- SANTOLINI Jerôme, Directeur de Recherche

- SELOSSE Marc-André, Professeur du Muséum national d’Histoire naturelle, membre de l’Académie d’Agriculture de France et de l’Institut Universitaire

- SUJOBERT Pierre, Professeur d'hématologie

- Pr. SULTAN Charles, Président du Conseil scientifique de Générations Futures, ex co-directeur du diplôme national "environnement et santé"

- VAILLANT Pascal, Maître de conférences à l'Université Paris Nord

- VELOT Christian, Dr. généticien moléculaire, Université Paris-Saclay

- VOLAIRE Florence, Chercheuse INRAE en écologie