Le grand entretien avec Cyrille Hanappe

20.03.2025

© Jocelyn Le Creurer

Architecte et maître de conférences à l’École nationale supérieure d’architecture Paris-Belleville, Cyrille Hanappe dirige le diplôme de spécialisation en architecture et risques majeurs. Co-fondateur de l’agence AIR Architectures et de l’association Actes et Cités, il défend une architecture au service de la dignité et de la santé à travers l’amélioration des conditions de vie des populations précarisées, notamment dans des bidonvilles à Mayotte et à Marseille.

Qu’est-ce qui vous a conduit à explorer la dimension sociale de l’architecture ?

L’architecture a toujours eu une vocation sociale. Dans les années 1960-70, elle a joué un rôle central dans l’innovation du logement social, mais cette dynamique s’est peu à peu estompée et j’ai pris conscience qu’il était essentiel de réinventer la manière dont l’architecture peut répondre aux besoins des populations vulnérables. Mon engagement dans l’étude des risques m’a conduit sur différents terrains : Haïti, les bidonvilles de l’Essonne, Grande-Synthe et actuellement à Marseille et à Mayotte. Partout, on constate que les personnes les plus précaires sont toujours les plus exposées aux risques sanitaires ou environnementaux. Dans ce contexte, l’architecte agit comme un médecin qui va sur le terrain poser un diagnostic pour proposer des solutions et sécuriser l’habitat.

Quels sont les principaux risques en santé liés aux habitats précaires ?

Le lien entre habitat et santé est bien documenté depuis le courant hygiéniste puis les avancées architecturales des années 1930, qui ont mis en évidence l’importance de la lumière, de la ventilation et d’un environnement sain. Pourtant, de très nombreux logements restent insalubres aujourd’hui : trop humides, mal ventilés, propices au développement de maladies respiratoires et infectieuses. Les bidonvilles naissent avant tout d’un besoin urgent de protection de base, mais faute d’aménagement adéquat, ils peuvent rapidement devenir pathogènes. Le chauffage au bois engendre par exemple une pollution intérieure dangereuse, l’humidité favorise les infections et le manque d’infrastructures de base accentue la propagation des maladies.

Les personnes les plus précaires sont toujours les plus exposées aux risques sanitaires ou environnementaux.

Quels sont les défis spécifiques à Mayotte et à Marseille et comment y répondre ?

Le cyclone Chido a mis en lumière les limites des constructions classiques : certaines maisons en béton se sont révélées inadaptées, tandis que les bangas, reconstruits rapidement par les habitants, ont su mieux résister et ont presque été améliorés depuis la catastrophe. Ce paradoxe souligne la nécessité de penser des habitats adaptés aux réalités locales. Avec l’association Actes et Cités, nous développons un projet dans le quartier de Mahabourini, dans le bidonville de Kawéni, pour l’intégrer à la ville. Notre approche repose sur l’aménagement d’espaces et de places publiques, l’installation de réseaux pour apporter l’eau et l’électricité, et la sécurisation de la circulation pour pouvoir se déplacer sans encombre. Nous développons aussi des maisons en bois et briques de terre compressées destinées à accueillir des habitants du quartier dans des conditions sécurisées et de bonne salubrité. À Marseille, nous travaillons à la sécurisation d’habitats dans des bidonvilles roms. C’est une ville qui adopte des politiques plus ouvertes que la moyenne en termes d’aménagement des espaces et plus en dialogue avec les associations. Mais cela reste une exception.

En tant qu’architecte, quelle est votre perception des politiques urbaines visant à restreindre l’accueil dans les villes ?

Les stratégies d’invisibilisation des personnes précarisées qui vivent dans les bidonvilles ont été poussées très loin. Tout est mis en œuvre pour que personne ne puisse rester plus de deux jours à un endroit, éviter les points de fixation, avec une stratégie d’expulsion et de démolition des habitats systématique. Des pratiques qui vont à l’encontre des textes internationaux sur les droits de l’homme et contre lesquelles, en tant qu’architectes, nous sommes malheureusement désarmés. Cette logique rend en effet tout projet architectural de réhabilitation extrêmement difficile à mettre en place.

À quoi ressemblerait une ville accueillante idéale ?

Une ville accueillante est avant tout une ville qui sait faire place à tous. Celle qui sait reconnaître la présence temporaire pour ce qu’elle est et l’inclure dans son urbanisme. Historiquement, les villes ont toujours intégré une part de population mouvante mais l’urbanisme peine aujourd’hui à articuler cette dualité entre population fixe et population mobile. Et ne pas savoir penser la ville à l’articulation de ces deux dynamiques, c’est ne penser la ville qu’à moitié. Des initiatives existent, comme celles portées par l’Association nationale des villes et territoires accueillants (ANVITA), qui œuvrent pour une stratégie d’accueil inclusive. Il est urgent de repenser nos villes pour garantir à chacun un droit à l’espace et à la dignité.

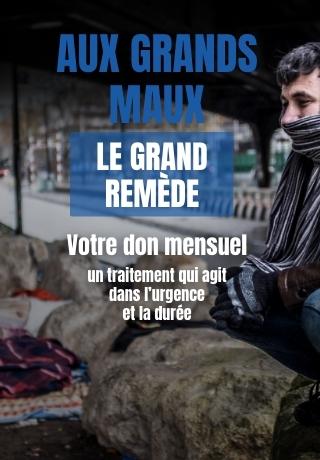

NOTRE COMBAT

L’accès et le maintien dans un logement de qualité est l’une des conditions de base pour mener une vie saine, selon l’Organisation mondiale de la Santé.

Bidonvilles, squats, campements, vie à la rue ou hébergement d’urgence, les habitats précaires augmentent quant à eux les risques de pathologies physiques et mentales, invisibilisent les personnes

concernées et détruisent les parcours de santé. La situation est aggravée par des expulsions à répétition (près de 1500 en France en 2024 selon le dernier rapport annuel de l’Observatoire des expulsions de lieux de vie informels).

Face à des politiques publiques insuffisantes et des formes d’exclusion de plus en plus violentes, Médecins du Monde a fait de la lutte pour l’accès à un logement adapté un combat majeur. L’association intervient en France à travers six programmes axés sur les conditions d’habitat, à Saint-Denis, Toulouse, Montpellier, Marseille, Lyon, et à Paris avec le programme Pas de santé sans toit.

Enjeux

- Face aux atteintes multiples à la santé liées au mal-logement, Médecins du Monde lutte contre l’exclusion des personnes vivant dans des lieux de vie précaires à travers des programmes d’accompagnement et d’orientation.

Nos actions

- Veille sanitaire, consultations médicales, prévention et soutien psychosocial.

- Déploiement d’équipes mobiles pour aller vers les personnes vulnérables.

- Accompagnement dans les démarches administratives et l’ouverture des droits.

- Prévention des risques pour la santé liés à l’habitat et amélioration des conditions de vie avec des partenaires.

- Information et sensibilisation des acteurs médicaux et sociaux sur la problématique de l’habitat et de la précarité.