Droit international humanitaire : Le grand entretien avec Julia Grignon

20.06.2025

Depuis les récents conflits en Ukraine ou en Palestine, les accusations de crimes de guerre se multiplient et mettent au centre de l’attention le droit international humanitaire, ou « droit des conflits armés ». Directrice scientifique de l’Institut de recherche stratégique de l'École militaire (IRSEM) et professeure à la Faculté de droit de l’Université Laval (Canada), Julia Grignon préside la sous-commission « Droit international humanitaire et action humanitaire » de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH). Spécialiste des règles de la guerre, elle revient sur les violations du droit international humanitaire et sur la nécessité de continuer à le défendre dans les contextes de chaos.

Qu’est-ce que le droit international humanitaire ?

Le droit international humanitaire est le droit qui s’applique dans le cadre des conflits armés. Il repose sur deux grands piliers dont la protection des personnes hors de combat : les blessés, les prisonniers, les malades ou les personnes civiles. Le deuxième pilier concerne la réglementation qui encadre les hostilités, c’est-à-dire toutes les limites qui sont imposées aux moyens et aux méthodes de guerre. Il est possible d’alléger les souffrances de celles et ceux qui sont affectés par les conflits armés, et le droit international humanitaire permet de limiter l’ampleur des destructions.

Le droit international humanitaire est omniprésent dans les débats publics depuis les conflits à Gaza et en Ukraine, on l’invoque notamment pour dénoncer des crimes de guerre mais aussi pour questionner sa pertinence…

Oui, et ça aussi ce n’est pas nouveau. Mais la situation à Gaza est particulièrement grave : les habitants ne peuvent pas fuir, ils sont pris au piège. Gaza est une prison à ciel ouvert. Contrairement à d’autres conflits où les civils pouvaient se réfugier ailleurs, ici ils sont enfermés dans la violence, sans voie de sortie. De plus, aucun journaliste international ni agence de l’ONU n’a pu entrer pour témoigner de ce qu’il se passe. C’est inédit et extrêmement inquiétant.

Le droit international humanitaire est une boussole dans les contextes de chaos. Il n’est pas parfait, mais il est indispensable et rappelle qu’il y a des limites à ne pas franchir, même en cas de guerre.

Comment parvenez-vous à documenter ces violations dans un contexte aussi opaque ?

Nous travaillons à partir de témoignages de personnes sur place, avec des images satellites, des vidéos partagées sur les réseaux sociaux, mais aussi avec les déclarations officielles des États. Prenons l’exemple d’un hôpital bombardé à Gaza : même si Israël affirme qu’il y avait un poste de commandement du Hamas à l’intérieur, cela ne suffit pas en soi à justifier un bombardement. Le droit international humanitaire impose également le respect de la proportionnalité : tuer des centaines de civils pour éliminer quelques combattants n’est pas acceptable aux termes du droit international humanitaire.

Votre travail alimente-t-il des démarches judiciaires ?

Indirectement, oui. Le travail académique permet d’analyser, d’expliquer et de vulgariser. Mais il peut aussi nourrir le débat public et juridique, ce qui peut avoir un impact sur les enquêtes de la Cour pénale internationale (CPI). La CPI, elle, doit réunir des preuves concrètes. L’analyse universitaire ne suffit pas à condamner qui que ce soit, mais elle peut orienter les réflexions et les enquêtes. Ce sont des démarches complémentaires qui s’inscrivent dans un écosystème plus vaste.

Comment défendre le droit humanitaire international face à la multiplication des violences et de l’impunité ?

Le droit international humanitaire est une boussole dans les contextes de chaos. Il n’est pas parfait, mais il est indispensable et rappelle qu’il y a des limites à ne pas franchir, même en cas de guerre. Ce droit protège les plus vulnérables, guide l’action humanitaire et sert de base aux poursuites pénales internationales. Il faut le défendre, non pas parce qu’il est toujours efficace, mais parce que sans lui la situation serait encore pire. Faire respecter le droit international humanitaire est une obligation qui incombe aux États et à leurs dirigeants. Aux citoyens revient la responsabilité d’élire des dirigeants qui placent le respect du droit humanitaire au cœur de leurs préoccupations et d’écarter ceux qui les mettent au ban. Comme le disait la militante américaine Mariame Kaba : « L’espoir est une discipline. »

Appelé parfois « droit de la guerre », le droit international humanitaire repose sur plusieurs traités, en particulier les Conventions de Genève de 1949, qui protègent notamment les personnes civiles, les personnels humanitaires et les infrastructures de santé dans le cadre de conflits armés. De l’Ukraine à la Palestine mais aussi en République Démocratique du Congo, au Myanmar, au Soudan ou en Syrie, la population civile continue pourtant d’être prise pour cible en toute impunité, des hôpitaux et des écoles sont attaqués et l’aide humanitaire rencontre de plus en plus d’obstacles.

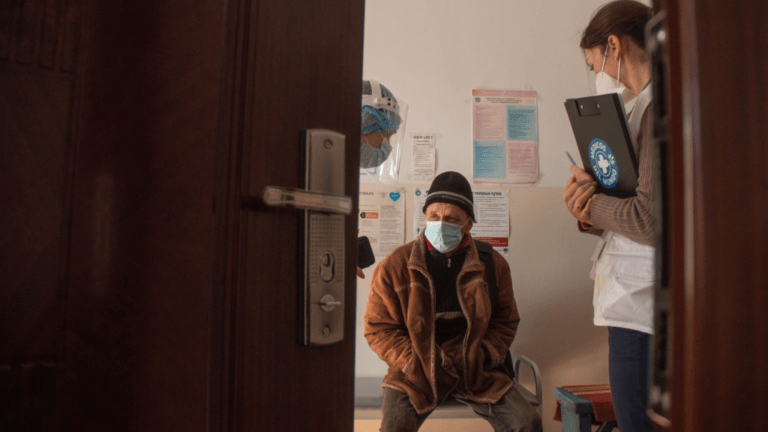

Face à la banalisation croissante des violations du droit international humanitaire, Médecins du Monde mène un plaidoyer auprès des décideurs politiques pour défendre ses principes, en mettant en avant les conséquences concrètes des conflits armés sur la population et sur sa capacité d’action en tant qu’ONG.

Enjeux

Dans un contexte de tensions qui voit le droit international humanitaire contesté, Médecins du Monde appelle au respect de ses principes pour apporter une aide humanitaire et des soins de santé en toute impartialité et indépendance.

Nos actions

- Respecter et faire respecter le DIH qui accorde une protection renforcée aux soins de santé dans les situations de conflit armé.

- Développer les politiques et actions internationales et nationales visant à protéger les soins de santé et renforcer leur mise en œuvre.

- Encourager et promouvoir le respect des principes humanitaires, de l’éthique médicale et de la déontologie en toutes circonstances.